ぜんまい仕掛けのデジタルカメラ Hi-Vision

完成

© CC BY 4+

1548

このプロジェクトは、70年以上前に使われていたゼンマイ駆動の8mmシネカメラをデジタルカメラ化するプロジェクトのVer.2です。ハードソフトの改良を行いハイビジョン化を達成しました。

-

オーディエンス賞Mouser Make Awards 2024

オーディエンス賞Mouser Make Awards 2024

-

優秀賞Mouser Make Awards 2024

優秀賞Mouser Make Awards 2024

- 動画

-

- 開発素材

-

デバイス

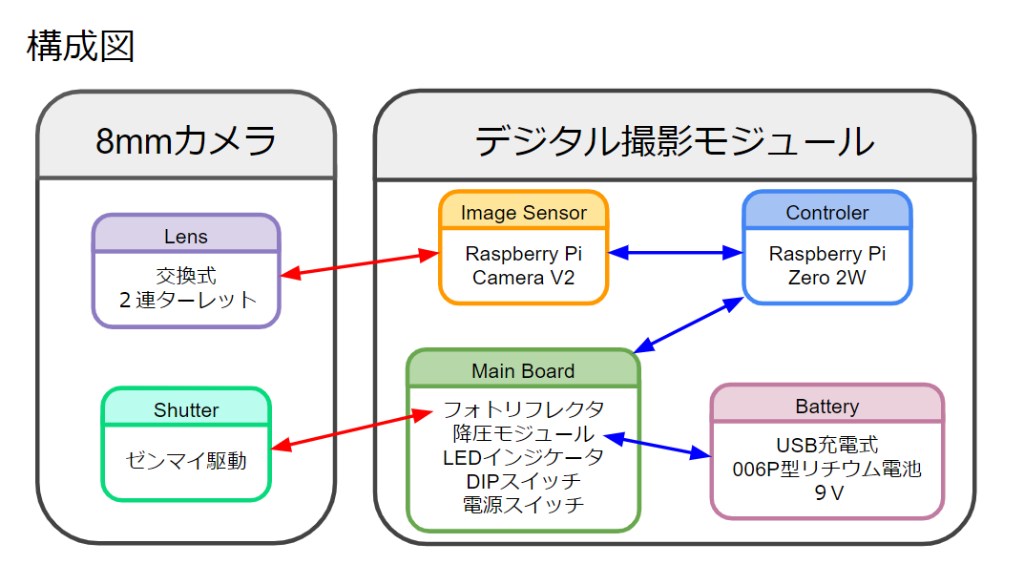

- システム構成

-

- ストーリー

-

- メンバー

-

-

- airpocket @airpocket

-

-

- 関連イベント

-

-

Mouser Make Awards 20242024-04-01 開催

Mouser Make Awards 20242024-04-01 開催

-

ヒーローズ・リーグ 20242024-09-02 開催

ヒーローズ・リーグ 20242024-09-02 開催

-

「Maker Faire Tokyo 2024」の出展作品まとめ(一部|非公式だよ)2024-09-21 開催

「Maker Faire Tokyo 2024」の出展作品まとめ(一部|非公式だよ)2024-09-21 開催

-

アバナードHuman Impactリーグ2024-09-02 開催

アバナードHuman Impactリーグ2024-09-02 開催

-

- 関連リンク

- 同じニオイがする作品

-

-

PicoHID - Raspberry Pi Pioc Hid Interface

PicoHID - Raspberry Pi Pioc Hid Interface

-

スマート洗濯システム 〜IT技術を用いて洗濯をスマートに〜

スマート洗濯システム 〜IT技術を用いて洗濯をスマートに〜

-

Ba-Chang Car - 次世代「お婆ちゃんがよく押してる謎のカート」

Ba-Chang Car - 次世代「お婆ちゃんがよく押してる謎のカート」

-

Walky

Walky

-

YouTubeで紹介させていただきました!

https://youtube.com/live/vorDynRclPY

<MFT2023来場者投票1位>70年前のカメラを、現代のカメラマニアに合わせて作るという、、ロマンを感じてしびれました!|アナログとデジタルの融合が面白い|カッコいい!|シャッターの手応えが良かった|ボケ感のある映像が懐かしさと新しさ感じました|過去のプロダクトを今のテクノロジーで蘇らせるコンセプトが素晴らしいです|古いレンズやハードと今の技術の組み合わせが面白い|最新の映像がレトロになって楽しい(投票時のコメントの一部を抜粋)

<最終審査員が選出>栗原さん:審査員全般的に評価の高い作品でした。こういう魔改造は、何処までを改造し、どこを保存するのかというのが重要で、手触り感やゼンマイの振動や持つ時の姿勢や画風をちゃんと選んで保存しているんだなというのが伝わってきました。これ以上魔改造したらどこにいくのかな?というのが気になると同時に、いい場所を追求する難しさなどの奥深さを感じました。(講評を事務局が代筆)